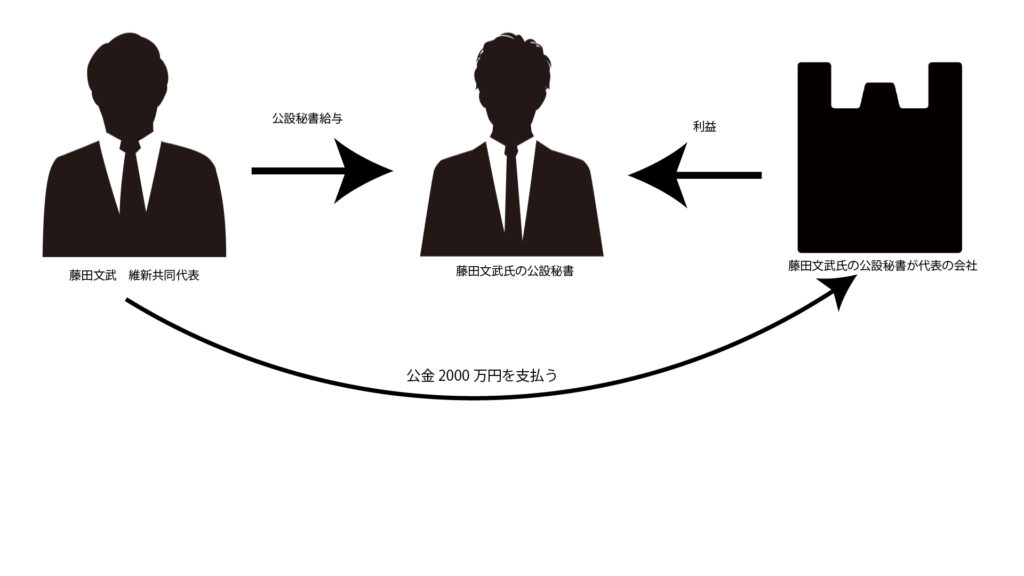

赤旗日曜版は先にXで「『日本維新の会』の藤田文武共同代表に、身内への税金還流という重大な疑惑が浮上しました」と投稿しました。

藤田氏側が、公設第1秘書が代表を務める会社に対して、政党助成金や調査研究広報滞在費、選挙費の公費負担分など、合計で約2千万円の公金を支出していたことを指摘しています。

さらに、その会社が同秘書に年間720万円の報酬を支払っていた構図も明らかにしました。

また、維新の会が「身を切る改革」として国会議員の比例定数削減を主張していることと、この実態を対比させる形で批判しています。

ネットでは、この件について「中抜き疑惑」として注目され、多数の声が寄せられていますが、実際に全体像が分かりづらく、判断も感情的なものも多いようです。

ここで全体像を確認し、「どこに問題があるのか」について深掘りしてみます。

気になるテーマを漫画で徹底解説!

【藤田文武共同代表中抜き疑惑】赤旗指摘をわかりやすく解説!何が問題?違法性は?

今回の「中抜き疑惑」は、日本維新の会の藤田文武共同代表の政治資金の流れに関する問題です。

藤田氏の事務所が、公設第1秘書が代表を務める会社に対して、政党助成金や調査研究広報滞在費、選挙関連の公費など、総額でおよそ2千万円を支出していたことが指摘されています。

本来これらの公金は、政策調査や広報活動、選挙運動などのために適正に使用されるべきものです。

しかし、支出先の会社が実質的に藤田氏の秘書自身によって運営され、その秘書が同社から年720万円もの報酬を受け取っていたとされることで、資金が「身内を経由して戻っているのではないか」と疑われています。

形式上は業務委託のように見えますが、実態は公金を私的に流用している構図に近いとの見方もあります。

維新の会は「身を切る改革」を掲げているだけに、こうした構造が明るみに出たことで、説明責任や透明性が厳しく問われています。

弁護士は「違法性はない」としているが・・・

藤田文武氏は今回の中抜き疑惑について、弁護士に確認した結果「違法性はない」と説明しています。

確かに、政治資金規正法などの法的な枠組みに明確に違反していなければ、法的責任を問われることはありません。

しかし、問題は法律に触れるかどうかだけではなく、政治家としての倫理観や説明責任にあります。

公設秘書が代表を務める会社に公金を支出し、その秘書が報酬を受け取るという構図は、形式的に合法であっても、一般の感覚から見れば「身内への利益供与」や「税金の還流」と捉えられても仕方のないものです。

とりわけ維新の会は「身を切る改革」を掲げ、政治とカネの透明性を重視してきた政党です。

だからこそ、藤田氏には「法律上問題がない」だけで終わらせず、国民の信頼に応える形で、資金の流れや契約内容を丁寧に説明する姿勢が求められています。

政治家にとって最も重要なのは、法の隙を突くことではなく、公正さと誠実さをどう示すかという倫理的責任なのです。

身内に公的資金を還流させることの社会的デメリット

身内に政治資金(公的資金)を還流させる行為は、たとえ形式的に合法であっても、社会的には深刻なデメリットをもたらします。

第一に、政治資金の本来の目的である「公共のための政治活動」から逸脱し、私的な利益追求の手段と化す危険があります。

公金が実質的に家族や秘書などの身内へ流れることで、資金の使途が不透明になり、政策立案や広報活動に必要な費用が本来の目的に使われなくなる可能性があります。

第二に、こうした構造は「政治家特権」への不信感を増幅させ、国民の政治への信頼を著しく損ないます。

一般の納税者が日々の生活で厳しいルールを守っている中で、政治家が自分に甘い資金運用をしていると映れば、「結局は自分たちの利益のために政治をしている」との印象を与えかねません。

さらに、他の政治家も同様の手法を黙認する風潮が広がれば、政治資金の健全な管理が形骸化し、政治全体のモラルハザードにつながります。

結果として、政治と市民との距離がさらに広がり、民主主義の基盤そのものが揺らぐことになります。

気になるテーマを漫画で徹底解説!

他者に身を切らせておきながら、自分の身は守る?

近代国家においては、すべての個人の人格は等しく尊重されるという「人格の等価」が基本原則です。

つまり、立場や職業に関わらず、同じ倫理的・社会的責任を負うという考え方が民主主義の根幹にあります。

その中で、政治家が「身を切る改革」と称して国民や公務員に負担を求めながら、自らの立場だけを温存したり、身内に利益を還流させるような行為をしてしまえば、その主張は説得力を失います。

自らの痛みを伴わない改革は、単なるパフォーマンスにすぎず、社会の信頼と共感、すなわちコンセンサスを得ることはできません。

政治家は模範的な存在であるべきで、その行動が社会の規範や価値観に影響を与えます。

だからこそ、他者に犠牲を求める以上、自身の行動がその理念と一致しているかが常に問われるのです。

近代民主主義社会では、「法に触れていないからよい」ではなく、「公の信頼に値するかどうか」が判断基準であり、そこにこそ政治の正統性が宿ります。

藤田文武共同代表は利益供与をした「完全アウト」なのか?

結論 即アウトではない

藤田文武共同代表が自身の公設秘書が代表を務める会社に発注した業務について、一部で「利益供与ではないか」との指摘が出ています。

しかし、専門家の見方によれば、この取引額は業界内の相場から見てもおおむね適正な範囲に収まっており、不当な金額設定とは言えません。

政治資金の支出は、法的には市場価格とかけ離れた金額での取引が行われた場合に問題視されます。

高すぎれば身内への利益供与とみなされ、逆に低すぎれば企業からの無償提供、すなわち寄付に該当し、いずれも政治資金規正法に抵触する可能性があります。

その点で藤田氏のケースは、報酬が業務の内容と市場相場に照らして妥当な水準にあるため、少なくとも金銭的な不正の痕跡は見られません。

重要なのは、形式上の合法性だけでなく、支出の透明性と説明責任です。今後も契約の詳細や業務実態が明確に示されることで、より公平な評価がなされるでしょう。

まとめ

ここまでの報道やSNS上の議論を踏まえると、「完全にアウトではないか」と感じる人も多いかもしれません。

確かに、政治資金が身内に還流していたという構図は、政治とカネに対する不信感を呼び起こしやすく、説明を怠れば致命的な印象を与える問題です。

しかし、同時に冷静に見れば、これは政治家としての倫理の問題であり、法律上の重大な犯罪行為に直結するわけではありません。

制度の不備や慣行の延長線上で生じた可能性もあり、意図的な私的流用と断定するのは時期尚早です。

むしろ、今回の件を契機に、藤田氏自身が資金の流れを精査し、透明性を高める方向に舵を切ることができれば、信頼回復の機会にもなり得ます。

政治家にとって重要なのは「過ちがあったかどうか」ではなく、「過ちをどう受け止め、どう正すか」という姿勢です。

説明責任を果たし、組織としての再発防止策を打ち出せば、社会は必ずしも厳罰を求めるわけではありません。

政治は信頼で成り立つ営みです。誠実に反省し、改善に努める姿勢を見せることで、むしろ成長する政治家として評価を得ることも可能です。

今回の問題を“終わり”ではなく“修正の始まり”として捉えることこそ、建設的な社会の姿勢といえるでしょう。

漫画で直感理解!おすすめテーマ